在 COVID-19(新冠肺炎) 疫情爆發後,全球興起了 Work from home 的需求,除了一般辦公用品外,在歐美 B2B 市場已有穩定市場基礎的 Docking Station 也成了這一波疫情下,少見銷售逆勢成長的產品。

在台灣,Docking Station 幾乎只有在外商公司的高階主管的桌上看得見,算是相對較少數使用者的產品。我自己 2002 年進入 eBay 工作,第一次用過 Docking (DELL 筆電 + 原廠底座), 也算一試成主顧的代表。

這幾年,多數消費者把 Docking Station 設定為「多螢幕」使用者的必備商品,我認為這觀點並不正確。多螢幕同步或延伸使用,僅是 Docking Station 眾多功能之一,如果只是多螢幕串聯,各式 USB 裝置也能達到這個效果。這一篇文章,我想分享究竟 Docking Station 的功能為何?一般的消費者需不需要 Docking Station?甚至,怎麼選購 Docking Station?

甚麼是 Docking Station?多功能擴充基座?

從英文 Docking Station 直譯,可以稱為「船塢座」,提供各船隻停靠碼頭的船塢。早期的 Docking Station 就是只讓各種外接設備可以連結筆記型電腦上使用的「底座」,也可稱為多功能擴充基座(以下文章簡稱 Docking Station)。

透過與電腦連結,整合提供各種 I/O 介面與其他配件搭配使用。

這就是 Docking Station 的主要功用 – 透過一個「接點」,讓筆記型電腦可以擁有跟桌上型電腦一樣豐富的 I/O 擴充介面。

為什麼外商高階主管使用得多?第一,Docking Station 很貴,尤其擴充功能越多就越貴。第二,彷彿高階主管的時間比較值錢,電腦抽離底座就恢復自由移動的彈性,一放上底座,就完整將所有擴充設備同步啟動,省時又有效率。

尤其行動需求,高階主管多數也都使用 12″~13″ 的商用機種,在輕薄前提下,可能也只保留 2~3 個 USB 連接埠,有了 Docking Station 的擴充性,比起各式 15″ 以上,號稱 All in one 的全功能筆電,甚至工作站、桌上型電腦也不遜色。

Docking Station、多功能擴充基座是必要的?

可以說……不是(以下文章可以跳過了 ……)。怎麼說?

一般擴充基座主要擴充性包括:

- 外接單個或多螢幕,最常見的 VGA / DVI / HDMI / Display Port

- 增加 USB / Type-C / Thunderbolt 連接埠

- 讀卡機 Card Reader

- 喇叭、麥克風輸入介面

- 乙太網路連接埠

- 電腦電源供應

市面上多數筆電,其實可能已經具備 VGA / DVI / HDMI 其中一種外接螢幕介面,只要多利用一個 USB 或是 Type-C 介面,要能做到一台筆電同時外接兩部螢幕(1+2 的三螢工作狀態),並非難事。尤其,多數筆電使用者只需要外接一台 24″ or 27″ 螢幕已經足夠。此外,市面上也有不少輕便型的顯示輸出 Hub 也可以達到類似的功能。

至於後面幾項,大抵就是使用者可以購得相關的連結配件搭配使用。一組功能完整的 Docking Station 可以說是顯示輸出擴充器 + USB HUB + 讀卡機 + mobile dock 或是轉接線、電源供應器的組合。因此,是要 All in one 或是帶上幾組配件各司其職彈性運用,都可以達到目的。

那為什麼要 Docking Station?「專業感」跟「爽度」,省下接拔各個配件的時間(對,那十幾萬上下的幾秒鐘)。 如果要有滿滿的專業感,包括自嗨跟接受旁人羨慕(疑惑)的眼神,Docking 上桌,真的連打字都快了起來。

從另一個角來看,你的電腦跟跟各個配件搭配的是完美的?多半不是。

選購正確的 Docking Station 可以事半功倍

許多使用者選購周邊配件,或是 Docking Station 是用價格以及支援 I/O 多寡作為評估標準,其實都忽略了「效能」的議題。舉個例子,你買了規格最高的新筆電,但是買了一台解析度很差的外接螢幕?或者相反,你買了一台規格強大、反應速度快的螢幕,但老舊的電腦只有 VGA 或是 USB 2.0 的規格…。這樣的情況,都是事倍功半,無法組合出最好的效能。

我自己在網路上看過一個解釋 Docking 與各式 I/O 接口最清楚的影片:

上述影片是以「螢幕支援」為主軸說明 Docking Station 如何展現效能,但放在諸如電腦本身效能與接口(USB2.0 / Type-C / Thunderbolt3),搭配外接儲存設備、影音設備、螢幕顯示器……,都應該一併考量。

例如只有 VGA / HDMI / USB 2.0 / USB 3.0 規格的電腦,完全不需要買較高階的 type-C 甚至 Thunderbolt 規格的 Docking Station;反之,如果具備有 Thunderbolt3 的筆電,如 Apple MacBook Pro、ThinkPad X1C 等高階筆電,如果只配備了 Type-C 規格的 Docking Station 則是可惜了 TB3 的強大傳輸能力。

USB 相關的產品種類眾多,USB-IF (開發者論壇) 依據不同的裝置設計了不同的接頭型式,光是 USB 2.0 的型式就有這麼多種 (最右是蘋果的 Lighting)

USB 目前較普及的是 USB 3.0 (包括傳統 Type-A / 新型 Type-C 模式),後續接頭的形式 (外觀) 也都完全改用新式的 USB Type-C 樣貌,與 Thunderbolt3 也一致。

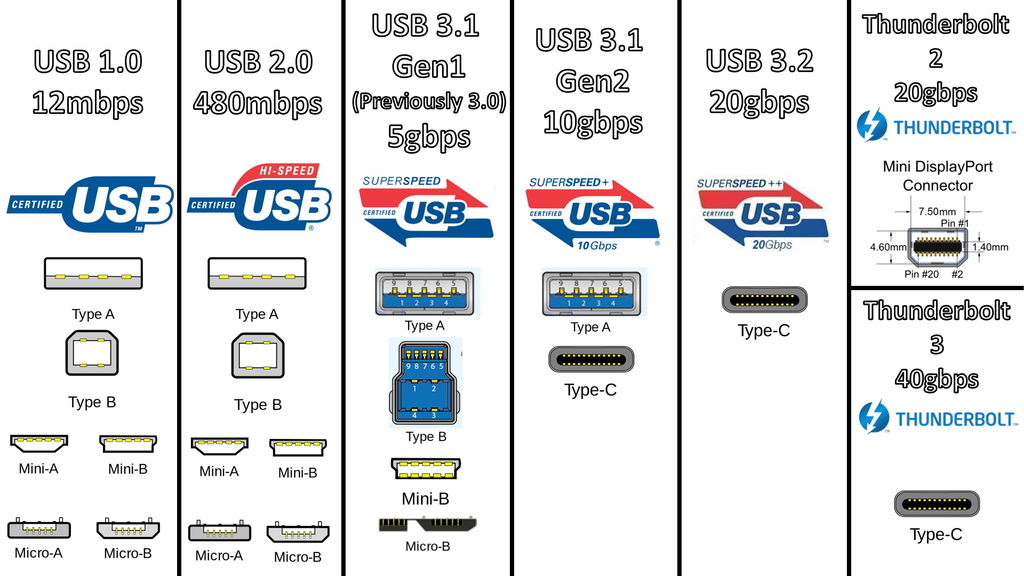

▼ 以下這張圖是完整 USB 介面的演進:

重點是傳輸速度:

USB3.1 -> 5Gbps & 10Gbps

Thunderbolt 1 -> 10Gbps

USB3.2(Type-C) -> 20Gbps

Thunderbolt 2 -> 20Gbps

Thunderbolt 3 -> 40Gbps

如何挑選合適的 Docking Station?

如何選購市面上各款 Docking Station,建議從兩個角度著手:外接螢幕的數量與介面,以及本身筆電具備 USB、Type-C 或是 Thunderbolt3 的接口?手邊剛好有 Targus 這一年的產品分佈圖:

同樣的,先用 USB Type-C/TB3(紅色)跟 USB Type-A(綠色)做大類區隔,接著是註記了可支援螢幕解析度資訊的品名,往下可以看到 VIDEO PORTS 可以外連的螢幕面、數量,並再一次點出 MAX RESOLUTION 可支援螢幕最高解析度等資訊。因此:

- 電腦是否具備 type-C 或是 TB3

- 自己有幾台螢幕,是哪一種傳輸介面(VGA/DVI/HDMI/Display port/TB3)

- 需連結的螢幕可支援的最高解析度多少

- 還需要那些傳輸埠?

- 支援哪種作業系統?

1~3 就很清楚確認那些 Docking Station 是合適自己選購了。

以我自己目前搭配的設備:

- ThinkPad X1C 7 代, i7 處理器具備 2 個 Thunderbolt3 接口

- ThinkVision 27.0 吋 Ultra HD (3840×2160) 4K 螢幕

- Targus Thunderbolt3 8K Docking Station / with 85W 供電

於是,我只需要 2 條 TB3 的傳輸線,一條連結筆電跟 Docking Station,另一條則是連結 Docking Station 跟螢幕,對外,我就可以擁有 1 個 40Gbps 傳輸效能的 TB3 接口(主要用於 TB3/Type-C 規格外接硬碟),4 個 USB 3.1(鍵盤滑鼠等輸入設備),還有多出 2 組 Display Ports 可以外接更多螢幕(今天還發現 Targus 這組 Docking Station 具備一組高速 SD Card 讀卡槽)。

沒錯,完全是自嗨!絕對是。

我目前桌面上的基本配置就這麼簡單,近期很想換一把 Keychron 的無線機械鍵盤,可以讓桌面更簡潔。原本以為還得用上 Display Port,但多加一條 Thunderbolt3 傳輸線,一切都搞定(但這條 0.8m Apple TB3 線也真是不便宜,要價 NT$1,150)。

等我把鍵盤滑鼠都改成無線,我的桌面就完美啦。

順道 show 一下我原本搭配 2015 MacBook Pro + Apple Thunderbolt2 Display 時候搭配的 Docking Station – elgato Thunderbolt2 Docking,整體介面也十分齊全,但畢竟是前一代的 TB2,如果搭配在 X1C 上,就等於將整體傳輸速率降低了一截,事倍功半。

在 elgato 之前,我也用過兩款 Kensington 的 Docking Station,剛剛找一下之前的文章,發現 2006 年也發過一篇分享文,歲月真是一把刀啊!

コメント

コメント一覧 (2)

[…] 去年分享過這一篇:如何選購 Docking Station 多功能擴充基座?過了一年,因為 Covid-19 的關係,這兩個月我從台北辦公室,變成居家分流,這一週則開始多數時間會進新竹辦公室。加上又一次從擴充埠很多的 ThinkPad X1 系列換成 MacBook Pro M1,瞬間又開始需要可以支援外接螢幕,以及多個週邊設備的 Hub 或是 Docking Station。 […]

[…] 去年分享過這一篇:如何選購 Docking Station 多功能擴充基座? […]